目的

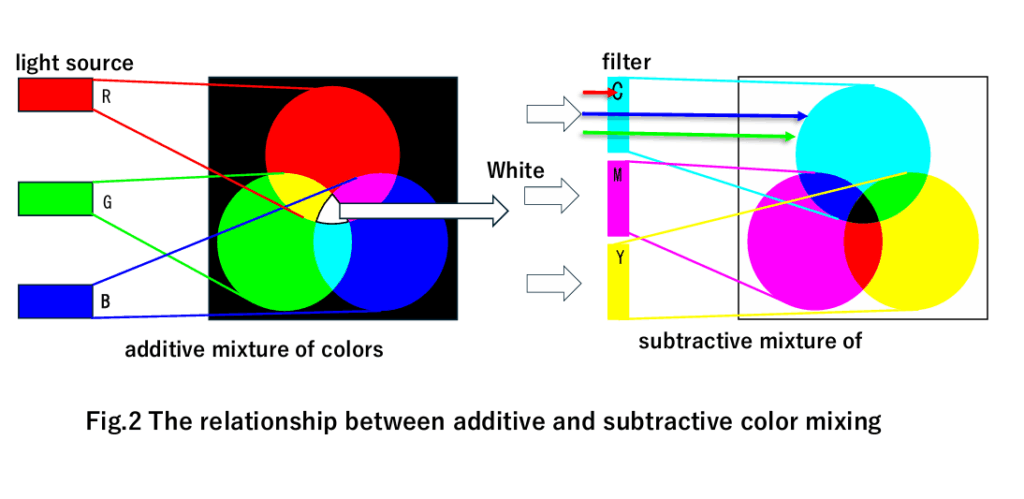

加法混色と減法混色については、全く異なる概念として捉えられることがよくあります。そこで、2つの混色について互いに関連付けて学習できる、一貫性のある実験教材を開発しました。

対象

小学校高学年から一般まで

原理

RGBの光の混色(加法混色)については、ミニライトを用いた実験などで簡単に示すことができます。ここでは、加法混色でできた白色光を手作りフィルター(CMYなど)に透過させて、その色の変化を観察します。

作り方

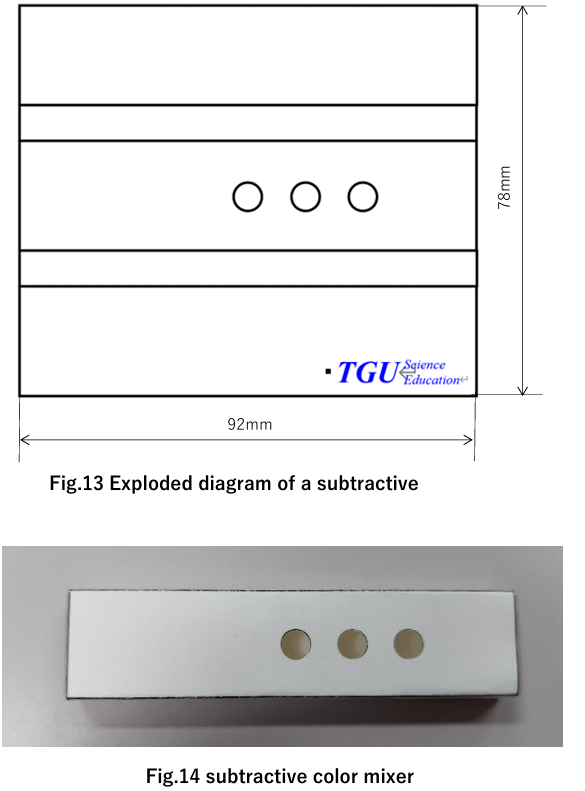

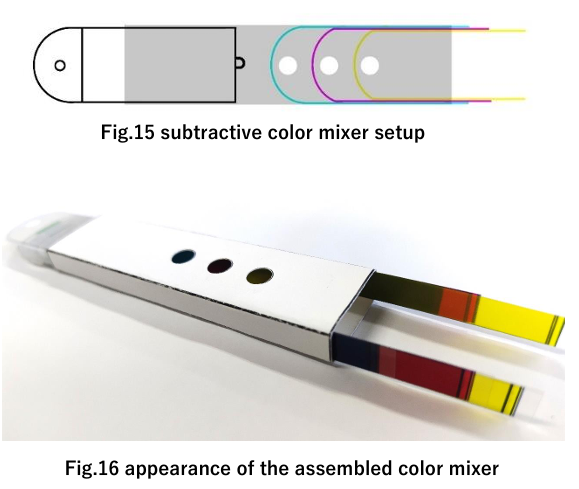

・混色器 ケント紙など、厚めの紙で作ります。

フィルター

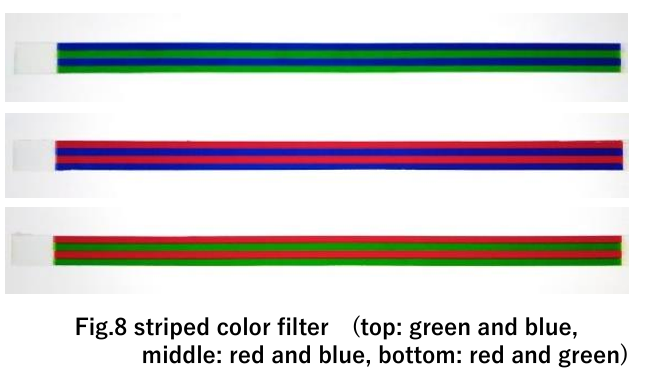

OHPフィルムに、カラープリンターでRGBまたはCMYを帯状に印刷しました。1回の印刷では、薄いので片面に3回、両面で計6回塗りましたが、プリンターの種類などによって、結果は異なると思いますので、各自で最適な条件を探してください。ここでは、印刷にはパワポイントを使用しました。

次のようにストライプ型のフィルターを作ると、それぞれが、CMYのフィルターと同じように働きます。これによって、CMYのフィルターでどのように色が変化するのかを直感的に理解しやすくなると思います。

使い方

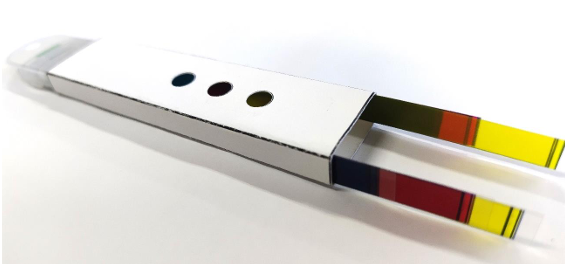

フィルターを混色器の幅に合わせて切り、下図のように配置します。周囲を暗くして左側から白色光を当てると、穴から出てくる光の色が変化するのが観察できます。フィルターの種類や順序を変えることで、さまざまな色の組み合わせを試すことができます。

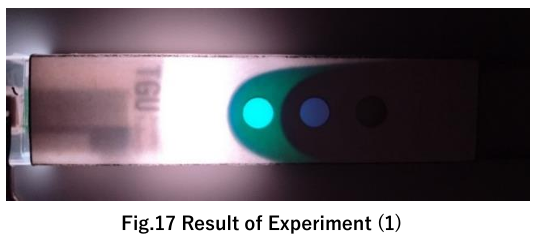

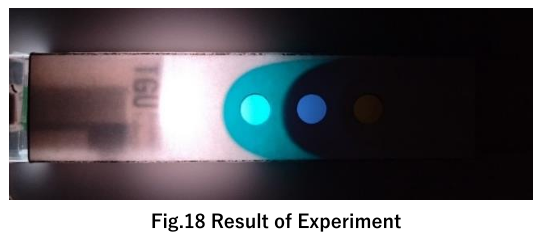

結果の一例

左の写真は、フィルターをシアン、マゼンタ、イエローの順に並べた時の様子です。3番目の穴は写真では見えませんが、肉眼でも色はほとんど確認できません。右の写真は、フィルターとして、B+G、B+R, R+Gのストライプフィルターをその順に並べたものです。

資料スライド https://mbsewith9penguins.com/wp-content/uploads/2025/08/資料スライド.pdf